基板および電源における発熱のメカニズムと放熱技術(初級)

電源回路や基板設計で、「部品が熱くなりすぎて心配」「放熱対策をしているのにトラブルが出る」と感じたことはありませんか?

実は、発熱の原因や影響は思った以上に複雑で、見落としがちなポイントも多いのです。

1. 発熱の基本メカニズム

電子部品で電力が消費されると、その一部が熱に変わります。特に抵抗による損失(ジュール熱)は基本的な発熱メカニズムです。導線や抵抗器など電気抵抗のある物質に電流が流れると、その抵抗と電流の2乗に比例した熱量が発生します。これはジュールの法則 (式: W = I^2 R) として知られ、電流が大きいほど大きな熱が生じます。

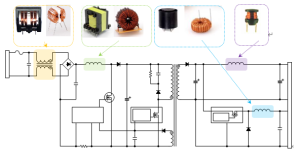

一方、スイッチング素子(トランジスタやMOSFETなど)のスイッチング損失も重要です。電源回路では高速でオン・オフを繰り返す半導体デバイスが用いられますが、スイッチの切り替え瞬間には電圧と電流が同時に存在するため一時的に大きな電力が消費され、熱となります。特にパワーエレクトロニクスでは、主要な発熱源はスイッチング用の半導体素子(主にMOSFET)であり、オン状態での抵抗損失(導通損失)とスイッチング時の損失の両方で熱が発生します。つまり、回路中の抵抗成分によるジュール熱と、スイッチング動作に伴う過渡的な損失が発熱の二大メカニズムです。

2. 発熱の主な要因

発熱を引き起こす具体的な要因として、以下のようなポイントが挙げられます。

- 抵抗損失(配線や部品の抵抗)

基板上の配線パターン(銅箔)やシャント抵抗などで電力が抵抗損失として熱になります。特に細いパターンに大電流が流れると抵抗値による損失が増え、発熱が大きくなります。 - スイッチング素子の損失

前述のMOSFETやトランジスタなど、電源回路のスイッチングデバイスはオン抵抗による導通損失と、スイッチの切替時に発生するスイッチング損失で熱を生じます。 - 電圧降下による損失

レギュレータICなどでは、入力と出力の電圧差が大きいほどその差分が熱として失われます。 - コンポーネント配置と熱密度

基板上で発熱する部品の配置も熱拡散に影響します。高発熱の部品が集中して隣接していると、そのエリアの温度が局所的に上昇しやすくなります。

3. 発熱による影響

過剰な発熱は電子機器や基板の動作・寿命に深刻な影響を与えます。以下に主なリスクを示します。

- 寿命・信頼性の低下

高温環境下では電子部品の劣化が早まります。一般に動作温度が10℃上がると半導体デバイスの寿命は半分になるとも言われ、長時間の高温動作は故障率を高めます。ハンダ接合部も熱サイクルで劣化し、最悪の場合、基板の熱ストレスでパターン剥離や部品の物理的破損が起こりえます。 - 熱暴走のリスク

熱暴走とは、温度上昇がデバイスのさらなる発熱を誘発し、自己増幅的に温度が上がり続ける現象です。一度熱暴走が始まるとデバイスが許容温度を超えて急速に壊れる可能性があり、最悪の場合発火などの重大事故につながります。 - 電圧不安定性・動作異常

半導体素子は温度によって特性が変化し、トランジスタのしきい値電圧低下やコンデンサの容量低下などが起こります。その結果、電源回路では出力電圧のドリフト(ずれ)やリップル増大、最悪の場合レギュレータが規定の出力を維持できなくなるといった不安定動作につながります。高温はまたノイズの増加や誤動作の原因ともなるため、放熱不足のまま機器を動作させるのは信頼性の観点から大きなリスクです。

4. 発熱対策の基本

発熱を抑え、熱を効率よく逃がすために基本となる対策を講じる必要があります。ここでは冷却・熱設計の基礎となるアプローチを紹介します。

- ヒートシンクやファンの活用

機械的な冷却手段としてヒートシンク(放熱板)やファンが広く使われています。ヒートシンクはアルミや銅製の金属板・フィンで、発熱部品に取り付けて熱を吸収・拡散させる役割を持ちます。表面積の大きなフィン構造により空気との熱交換が促進され、部品から熱を引き離します。一方、ファン(送風機)は空気を強制対流させることで冷却効果を高めます。ヒートシンクと組み合わせて風を当てればさらに効率的に熱を運び去ることができます。 - 基板材料とレイアウトでの熱設計

PCB自体の構造を工夫することで放熱性を向上させることができます。

5. 実践的な放熱技術

当社には、実践的な解決方法として蓄積してきた多くの手法やノウハウ、そして実績があります。

・「ヒートシンクを付けても温度が下がらない…」

・「対策はしているのに、なぜか機器が不安定…」

・「もう手詰まり、助けてほしい…」

そんなお悩み、私たちが最適な解決策をご提案します!

「詳しく知りたい」「相談してみたい」と感じられた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お困りごとの解決に、少しでもお役立ていただければ嬉しく思います。