高調波規制とは?製品開発における高調波対策について

高調波規制の基礎知識

製品開発に携わるエンジニアにとって、「高調波規制」は無視できない重要なテーマです。高調波とは、基本波(日本では50Hzまたは60Hz)の整数倍の周波数を持つ電流や電圧の成分を指します。非線形負荷、例えばインバータやスイッチング電源などを搭載した製品は、電源波形を歪ませる高調波を発生させることがあります。高調波の影響は周囲の機器にも及び、ノイズ障害や機器の故障を引き起こすため、製品開発段階から対策を施す必要があります。

日本・海外の代表的な高調波規制

高調波規制は国際的に統一されたIEC 61000-3-2規格を基本としており、日本ではJIS C 61000-3-2として規定されています。この規格では、電気機器が電源系統に流すことのできる高調波電流の許容値が定められており、製品開発時には規格への適合性を考慮した設計が求められます。特に海外展開を視野に入れる場合、CEマーキングを取得するためにもIEC規格に準拠する必要があります。

製品開発時に起こりうる高調波トラブル事例

製品開発における高調波の問題は、具体的には次のようなトラブルを引き起こします。

・規格不適合による市場投入の遅延

・電源ノイズによる製品の誤動作

・他機器への干渉によるクレームの発生

例えば、LED照明やモータードライブ機器がIEC規格の基準値を超える高調波を発生し、製品設計の見直しや対策部品の追加が必要となり、開発期間やコストが増加するケースも少なくありません。

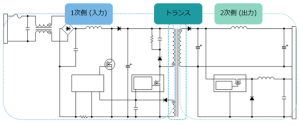

リアクトルを活用した高調波対策

リアクトル(インダクタ)は、電流変動に対して抵抗を示す性質を持ち、高調波対策に効果的です。製品内部に交流(AC)リアクトルや直流(DC)リアクトルを組み込むことで、高調波電流を抑制し、電源波形を改善します。リアクトルを利用するメリットとしては、低コストで導入可能、設計の自由度が高い、メンテナンスが容易であることなどが挙げられます。

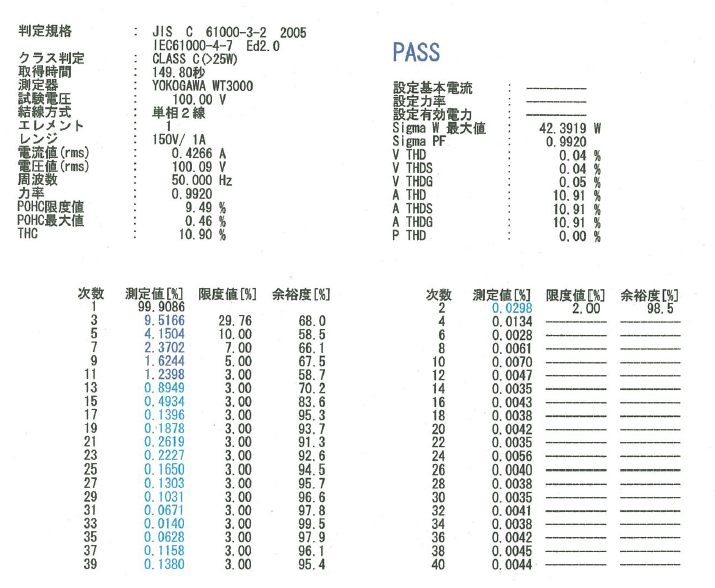

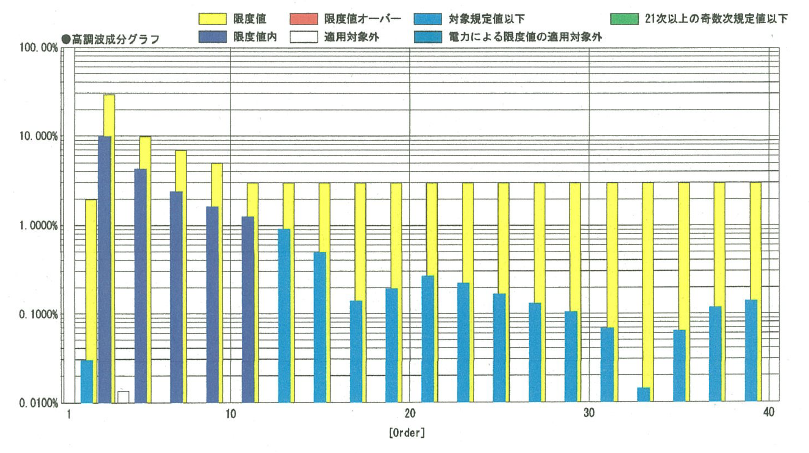

【事例】サンシン電気(株)開発・(屋内)LED照明用スイッチング電源の高調波電流試験結果

電源名 :SU-139

入力電圧:AC100V 50Hz

出力電力:40W

対策導入の具体的なプロセス

製品設計段階でリアクトルを導入するための具体的なプロセスは以下の通りです。

- 設計段階でのシミュレーションと高調波の発生予測

- 適切なリアクトルの種類(AC/DC)および容量の選定

- プロトタイプ試作時における高調波測定と評価

- 実機検証によるリアクトルの最終調整と設計への反映

高調波測定と評価方法

製品開発における高調波測定は、パワーアナライザなどの測定器を用いて行います。製品のプロトタイプを評価設備につなぎ、規格基準内であることを確認します。測定時は特に総高調波歪率(THD)の値が重要で、リアクトル導入後の改善効果を数値で明確にすることが求められます。

サンシン電気のリアクトルによるカスタム高調波対策

サンシン電気では、豊富な経験・知見を活かし、製品開発段階での高調波対策に適した、リアクトルの設計段階からの技術サポートを提供しています。

高調波対策でお困りなら、ぜひお気軽にご相談ください!

高調波対策についてもっと知りたい方は、ぜひこちらのコラムもご覧ください。